Это только на первый взгляд кажется, что о Великой Отечественной войне так много написано и рассказано. В очередной раз убедились: тема неисчерпаема, ведь великие события оставляют после себя долгое эхо потрясений и воспоминаний.

В книге «Командир» (2021 г.) гродненской писательницы и публициста Ирины Шатыренок, есть небольшой очерк о партизанском командире 1-й роты партизанского отряда им. С. М. Кирова, лихом карачаевце Курмане Кипкееве (1920-2003). Источниками информации для первого очерка послужил рассказ бывшего партизана-подрывника Л. Л. Скворцова из Новогрудка (1916-2025) – боевого товарища К. Кипкеева, их послевоенная переписка, а также дневниковые записи белорусского писателя Виктора Шнипа.

Спустя семь лет появились новые сведения о партизанской биографии боевого командира. Прояснились детали тяжелого ранения весной 1944 года, ранее неизвестная фамилия партизанского хирурга Юрия Тайца. В полевых условиях врач сделал ампутацию ноги, появились также архивные сведения о жене К. Кипкеева – белорусской девушке-партизанке Людмиле Савченко.

Поисковая работа писателя-исследователя тем и притягательна, что дарит порой неожиданные открытия. Незадолго до смерти К. Р. Кипкеева в 1995 году к 50-летнему юбилею Победы вышла его книга воспоминаний «Огненный путь длиной в четыре года». Через Государственную публичную историческую библиотеку России (Москва) заказала электронный вариант книги. Быстро получила репродуцированную копию документа в формате PDF. Тираж книги всего 1000 экземпляров.

«Я солдат. Воевал до последнего. Война для меня не легендарные рассказы о давно минувших днях, а реальные события, реальное прошлое, которое властно вынуждает возвращаться к пережитому», – делится с читателями участник войны.

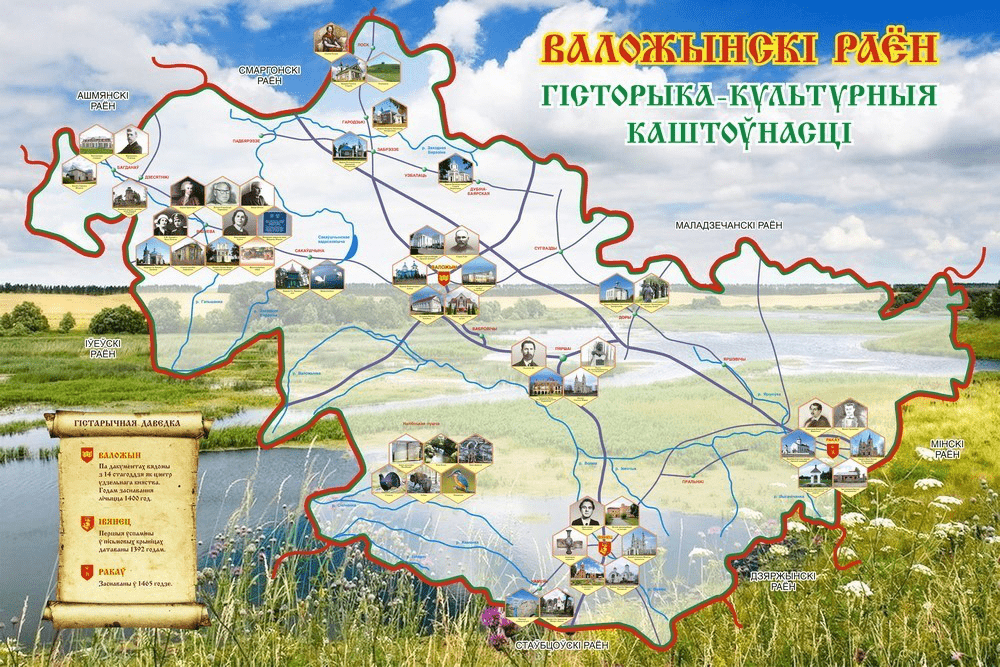

К сожалению, для белорусских специалистов и широкого круга читателей выход сборника партизанского командира прошел незамеченным и недооцененным. Может потому, что события разворачивались не на родине партизанского командира, а в оккупированной немцами Беларуси. В книге автор перечисляет знакомые места Воложинского района: Налибоки, Пруды, Заберезь, Трабы, Родники, Доргишки, Браги, Лепешки, Белый берег. В содержании книги 16 документальных очерков.

Из биографии партизанского командира

Родился Курман Али Рамазанович Кипкеев 5 мая 1920 года в ауле Верхняя Теберда, ныне Карачаево-Черкессия Российской Федерации, в многодетной семье, где кроме него было еще девять братьев и сестер. В горах мальчики быстро взрослеют, их рано садят в седло, им с детства знакомы не только орудия труда, но и оружие. Быстроходный, выносливый конь для карачаевского всадника – и верный друг, и боевой товарищ.

Автор книги признается, что его отец не умел ни читать, ни писать, всю свою жизнь чабан провел в седле, а сын закончил педагогическое училище, потом институт, получил профессию учителя истории – «…и такую возможность мне дала Советская власть». В октябре 1940 года выпускника Карачаевского пединститута призвали в Красную армию, получил направление служить в Беларуси, сначала в Бресте, потом Слуцк, зимние военные учения, закончил курсы младших политруков Полоцкого политического училища. С этого момента судьба карачаевца Кипкеева будет связана на многие годы с белорусской землей, в общей сложности 17 лет.

На торжественном выпускном собрании 22 июня 1941 года курсантам объявили о войне, получил назначение политруком в 116-й стрелковый полк, погрузили в вагоны и отправили на передовую под Великими Луками. Первые бои, отступление, хаос войны. «И первое ранение в руку. Второе. Одна пуля обожгла шею рядом с сонной артерией, а две другие попали в руку и ногу». В сложной ситуации при отступлении 116-го стрелкового полка под Невелем молодой политрук беспомощен, нарушает заповедь горцев «Уснувшего прикрой, умершего зарой». После боя в лесу на ржаной поляне земля усыпана трупами советских солдат, надо уходить, чтобы все это вынести, стерпеть, душа черствеет, ожесточается.

Плен

«С этим периодом моей жизни связаны самые тягостные впечатления, воспоминания». Лагерь военнопленных в Невеле, высокая колючая проволока, автоматчики с овчарками, вокруг лагеря вышки. Немцы ежедневно формируют колонны по 250 человек из украинцев, белорусов, грузин, армян, последние идут евреи. Под конвоем гонят пленных в сторону Полоцка, за день продвигались по 20-30 километров. Колонна из пленных до 15 тысяч человек растянулась на долгие километры. Днем – дорога, ночью людей загоняют за колючую проволоку. Дошли до Молодечно, пленных разместили в казармах, от голода начался мор. Пленный Кипкеев думал об одном – как выбрать удобный момент, удобное место, чтобы сделать рывок и сбежать. Бежать, бежать, бежать: «Или смерть, или свобода. Другого не хочу».

По дороге из Молодечно в Воложин пленный наконец бросился в густой ольховый молодняк, слышал за спиной стрельбу, но быстрые молодые ноги вынесли его к вывернутой с корнями ели, нырнул под дерево в яму с болотной водой. Переждал, затаился, погони не было. Побег из плена, чужой лес, незнакомая местность, и вдруг такое интуитивное, острое наблюдение:

«Зато ягодами черники весь лес переполнен. Утолил голод, почистил, высушил одежду и в дорогу. Неожиданно наткнулся на еле заметную лесную тропу. Она меня вывела на опушку леса. (Забегая вперед, скажу, чувство тропы, которая должна вывести куда нужно, у меня появилось с первых дней. Оно никогда за все годы партизанщины меня не подводило. Даже в самом глухом лесу всегда есть тропа, которая должна вывести, помочь)».

Начало

После побега началась новая жизнь, один скрывался в лесах, искал убежище, выходил к деревенским хатам, просил помощи у белорусских крестьян. Отзывчивые люди жалели, лечили, помогали хлебом, молоком, картошкой, давали ночлег на сеновале, сами рисковали жизнями, но делились с партизанами последним, лошадьми, одеждой. В деревнях проще найти понимание, здесь в основном жили небогатые белорусы. И в то же время автор подмечает, что в добротных домах на хуторах живут поляки-осадники, к ним лучше во двор не заходить, сразу пошлют кого-нибудь из семьи за полицаями:

«Осадники, которые при первой же возможности выдавали нас врагу. Многие из них вернулись в свои поместья вместе с немецкими оккупантами, захватили крупные земельные участки, полученные при панской Польше, развернули расширенное строительство хуторов и держали лежащие вокруг белорусские деревни в повиновении. На них делали ставку оккупанты в Западной Белоруссии».

Одиночка Кипкеев предпринял все, чтобы самостоятельно вооружится, нашел единомышленников из бывших красноармейцев-окруженцев. Подчеркну одну важную особенность, которая выявляет прирожденные лидерские качества характера Кипкеева. В наградных листах, в личном листке по учету партизанских кадров и других архивных документах повторяется эта отличительная черта политрука – самостоятельная инициатива:

«Тов. Кипкеев К.А.Р. в октябре месяце 1941 г. организовал партизанскую группу и вел вооруженную борьбу на территории Воложинского р-на против фашистских захватчиков…Смелый, решительный, отважный командир».

Сначала в группе Кипкеева были четыре человека:

«Оружие находили в самых неожиданных местах. Однажды познакомился с жителем деревни Сазоновцы Филиппом Зенько. Он рассказал мне, что в июле 1941-го здесь погиб молодой офицер. Филипп отдал мне его винтовку, кожаную сумку с патронами, наган, портупею и гранату Ф-1. Так я и вооружился… Алексей Худокормов, Виталий Орлов, Михаил Москаленко, фамилию четвертого не помню. Он погиб в бою у деревни Крапивники летом сорок второго…».

И только в июне 1942 года группа Кипкеева в составе восьми человек присоединилась к отряду им. Кузнецова.

Из наградного листа Курмана Кипкеева:

«В глубоком тылу врага на территории Налибокской пущи весной 1942 г., организовав по собственной инициативе группу партизан, вооружил их и начал действовать. Из группы организовал роту партизан, а после – отряд им. Кирова… Тов. Кипкеев показал себя как мужественный боевой воин нашей Советской Родины, не дожидаясь приказов из Москвы, Кипкеев проявил инициативу…».

За смелые боевые операции «лесное радио» прозвало дерзкую группу «парашютным красным десантом». За голову Кипкеева немцы объявили награду в 50 тысяч немецких марок, информационные листки были расклеены во всех общественных многолюдных местах:

«Работали преимущественно по ночам: громили гмины, расстреливали полицейских, крушили помещичьи усадьбы, нападали на обозы, пассажирские поезда, проходившие по железнодорожной линии Минск – Красное – Олехновичи – Молодечно – Лида, сжигали мосты, склады, словом сеяли панику и страх среди оккупантов… Устраивали засады на автодорогах, откуда нападали на автомашины немцев, полицейских, обстреливали эшелоны».

Оккупанты ввели непомерные грабительские денежные и натуральные налоги, в их числе подворный, поземельный, поголовный, мостовой, дорожный и другие. Крестьяне должны были отдавать новой администрации большую часть зерна, картофеля и молока:

«Мы сами себя снабжали продовольствием: мукой, мясом, солью, капустой и т. п. Их доставали в местечках при разгроме вражеских гарнизонов. Так, например, после разгрома гарнизонов в Городке нам достались целые склады пшеницы, ржи, овса, огромное количество сыров, масла. Все это мы грузили на сани или брички и вывозили в пущу. То, что оставалось, раздавали крестьянам».

Партизан Сулико

Командир Кипкеев уже известен в округе под партизанским псевдонимом Сулико. Сам Кипкеев после войны рассказывал:

«Сулико – женское имя. Но я не обижался, знал, в Грузии эта песня была гимном свободы, к тому же и моя любимая песня, любимый мотив».

В январе 1942 года командир роты в партизанском отряде имени Кирова Кипкеев участвует в разгроме комендатуры в местечке Городок. Отряд в 30 человек, среди бойцов – комиссар бригады Плахин, командиры Соловьев, Мяснищев, Широков, Скворцов, Слепов и другие. Бойцы в белых халатах подошли к зданию комендатуры через дворы и огороды с тыловой стороны.

Партизаны разгромили полицейский гарнизон, сожгли помещения управы, полиции, жандармерии, полевой комендатуры. Среди партизанских трофеев были автоматы, винтовки, пистолеты, боеприпасы, а также разнообразная продукция местной мельницы, маслосырзавода и обувной фабрики. Отряд захватил тюрьму, освободив более 50 арестованных.

Отряд Кипкеева – один из немногих, кто в августе 1943 года почти без потерь вырвался из немецкой блокады. Кодовое название карательной операции – «Герман» (Herman), это одна из самых крупных и самых жестоких акций против партизан. С момента ее начала и до самого конца оперативные группы СС и полиции применяли беспощадные меры, в районах, где шли бои и зачистки, немцы вместе с полицаями сожгли 150 населенных пунктов, молодежь угоняли в Германию.

В отчете главы карательной экспедиции говорилось:

«…До 6.8.1943 полностью завершена эвакуация из района Еремичи – Старщина – Каращеты – Рудня – Першаи… Населенные пункты, сельскохозяйственные и другие постройки сожжены или уничтожены…».

Садисты из батальона СС О. Дирлевангера, полицейских батальонов и группы СД насиловали, а потом вешали или расстреливали девушек и молодых женщин, вместе с жителями сжигали деревни, в т. ч. в Воложинском районе деревни Довгулевщина, Доры (сожжено в церкви 146 человек), Дубовцы (45 человек), Мишаны (43 человека), Полубовцы (21 человек), Среднее Село (70 человек) и др.

Рядом с драматическими эпизодами немецкой блокады у автора уживаются жизненные истории:

«Сразу же зарезали барана, забили кабана, нажарили кавказских шашлыков, словом, накрыли богатый стол прямо на траве у костра. Сгодился и 50-литровый бочонок самогонки с бахшанским первачком, что мы привезли с собой… Этой блокадой немцы ничего не добились…, немцы, как одержимые маниакальным психозом, стали бояться приближения темноты… Мы же все больше чувствовали себя хозяевами, все чаще совершали ошеломляющие по своей внезапности операции, нарушающие все школярские представления о военной тактике, стратегии».

Партизанская жизнь – не только боевые вылазки, многодневные дальние походы, засады и разведка, но и ежедневный быт, который организован хозяйственным командиром:

«В каждом отряде были по две стрелковые роты, рота подрывников и хозвзвод. Каждый отряд имел свою разведку. При отряде были кухня, пекарня, баня, оружейная мастерская, часовые мастера, сапожники, портные. В моем отряде были по крайне мере мастера по изготовлению колбас…».

Отряды бригады располагались в пределах 1-3 километров вокруг штаба, имели постоянную связь. Зимой на «зимние квартиры» в землянки, весной переходили в летний лагерь. Землянки были хорошо замаскированы в лесу. При бригаде был семейный отряд, он состоял из стариков, женщин, детей, был лагерь для евреев, для советских активистов.

«Он размещался на недоступном для немцев островке и охранялся партизанами».

В январе 1944 года Курман Кипкеев принимает под командование отряд:

«4 января. Спущен под откос вражеский эшелон. Убито 50, ранено 70 гитлеровцев. Отряд потерь не имеет.

8 января. Обстрелян фашистский грузовик. Убито три, ранено два гитлеровца.

17 января. Спущен под откос идущий к линии фронта вражеский эшелон. Разбиты: паровоз, три платформы с противотанковыми орудиями, три вагона с мылом, три вагона с махоркой. Еще три вагона повреждено. Убито десять, ранено семь гитлеровцев. Движение на железнодорожной линии Лида – Молодечно остановлено на 24 ч.».

Партизанская география

Читатель обратит внимание в книге не только на карту боевых действий отряда командира К. Кипкеева, но и отметит особый взгляд автора книги. У кавказского человека как бы стороннее видение, необычные сравнения и наблюдения. Он отмечает для себя черты характера незнакомых белорусов, их менталитет, чужие привычки, природу, культуру ведения сельского хозяйства, местную кухню, разновидность диалектов, в тексте мелькают слова из народного просторечия. Три тяжелых года войны в оккупации научили не только приспосабливаться к непростым обстоятельствам, добывать оружие, выживать в лесах, но и помогли горцу подружиться с белорусскими простыми деревенскими хлопцами.

Повествование книги отличает живой литературный язык, образные описания белорусской природы опоэтизированы, тонкие, психологические наблюдения за людьми, их поведение в сложных ситуациях во время боя, разведки, на отдыхе – все это обогатило наши представления о нас самих, в первую очередь о военном прошлом белорусов. Подкупают искренность автора, его сильные эмоциональные переживания, доверительная интонация. Как представитель кавказского народа Кипкеев часто ссылается на мудрые поговорки земляков, цитирует русских классиков.

Названия деревень, хуторов в изложении автора немного отличаются от современной карты. Кипкееву простительно, столько лет прошло после войны, можно и подзабыть белорусскую топонимику. У автора Татарище – а надо Татары, Хохло – Хохлово, Воложино – Воложин, Пугачевские хутора – деревня Пугачи. Из очерка «Лесное братство по оружию»:

«…Мы начали отход в сторону Пугачевских хуторов по открытому лугу, на подъем. Спасительных лесов поблизости не было. Не успели мы добраться до ближайшего хутора, как немцы открыли по нас стрельбу. Отстреливаясь, мы отступали к хутору, где жил Антось Шнип. Он дал коня и подводу, и мы быстро уехали. Немцы за нами выехали на Пугачевские хутора, бросили гранату в гумно, сожгли его, нигде нас не обнаружили, повернули назад в Городок. С Антосем Шнипом я встречался несколько раз, он стал нашим разведчиком, а после войны жил в городе Воложине».

Белорус Антось Шнип не побоялся помогать партизанам, сделал свой выбор, хотя рисковал жизнью своей семьи. Он не оставил в беде двух еврейских детей-сирот, до конца войны они жили у его родственников. Спустя много лет выжившая девочка Ада (в замужестве Аристова) нашла спасителя. В мае 1997 года Антон Шнип получил звание «Праведник народов мира». Но кроме поддержки местного населения по партизанскому следу часто ползло предательство, немецкая комендатура получала доносы, прислужники власти полицаи-бобики окружали хутора, где останавливались на ночь партизаны, никого не щадили. Разведка отряда Кипкеева сотрудничала с крестьянами, была налажена своя осведомительская сеть агентуры, автор упоминает связных Филиппа Зенько, Галину Гончарик, Антона, Михаила Соус и других.

В отместку партизаны жгли не только маентки (имения помещиков):

«…Разгромили полицейский гарнизон, сожгли помещения управы, полиции, жандармерии, полевой комендатуры. Среди партизанских трофеев были автоматы, винтовки, пистолеты, боеприпасы, а также разнообразная продукция местной мельницы, маслосырзавода и обувной фабрики».

Пускали под откос вражеские эшелоны, отбивали обозы с продовольствием:

«Разбиты: паровоз, три платформы с противотанковыми орудиями, три вагона с мылом, три вагона с махоркой. Еще три вагона повреждено».

Ирина ШАТЫРЕНОК